ITTAH YODA|降下する身体 記憶の断片| body alights–a fragmented memory

イッタ ヨダ|ITTAH YODA

降下する身体 記憶の断片

body alights – a fragmented memory

Dec.15 sat,2018 — Jan.20 sun, 2019

イッタ ヨダの内的な彫刻――仮想現実、シェア、不安

飯岡 陸

フランス生まれのヴァージル・イッタと日本生まれのカイ・ヨダからなるベルリン在住のアーティストデュオ、イッタ ヨダ。ふたりはそれぞれ異なる文化圏のハーフであるという出自を持ち、それゆえに未だに口語のコミュニケーションにおいてもたびたび誤解が生じると話す。彼らの協働は、コンピュータ上でそれぞれが作ったふたつの彫刻を融合させ、ひとつのデジタル彫刻を生み出したときから本格的にスタートしたそうだ。

展覧会「降下する身体 記憶の断片」に向けて彼らが制作したVR(仮想現実)には、ふたつのステージがある。ひとつはパール色の空が広がる空間として、もうひとつは体内を映す医療用の映像素材のように仕立てられている。その間を行き来することはできず、空間的な関係を持たない。そこには有機的な壁や、器官のようなものが浮かぶ。鑑賞者はその中をゆっくりと浮遊し、手元のコントローラーを使うことでオブジェクトに触れることができる。遠近感をうまく掴むことのできない世界では、それが大きいのか、近くにあるのかの感覚は不確かなものとなる。

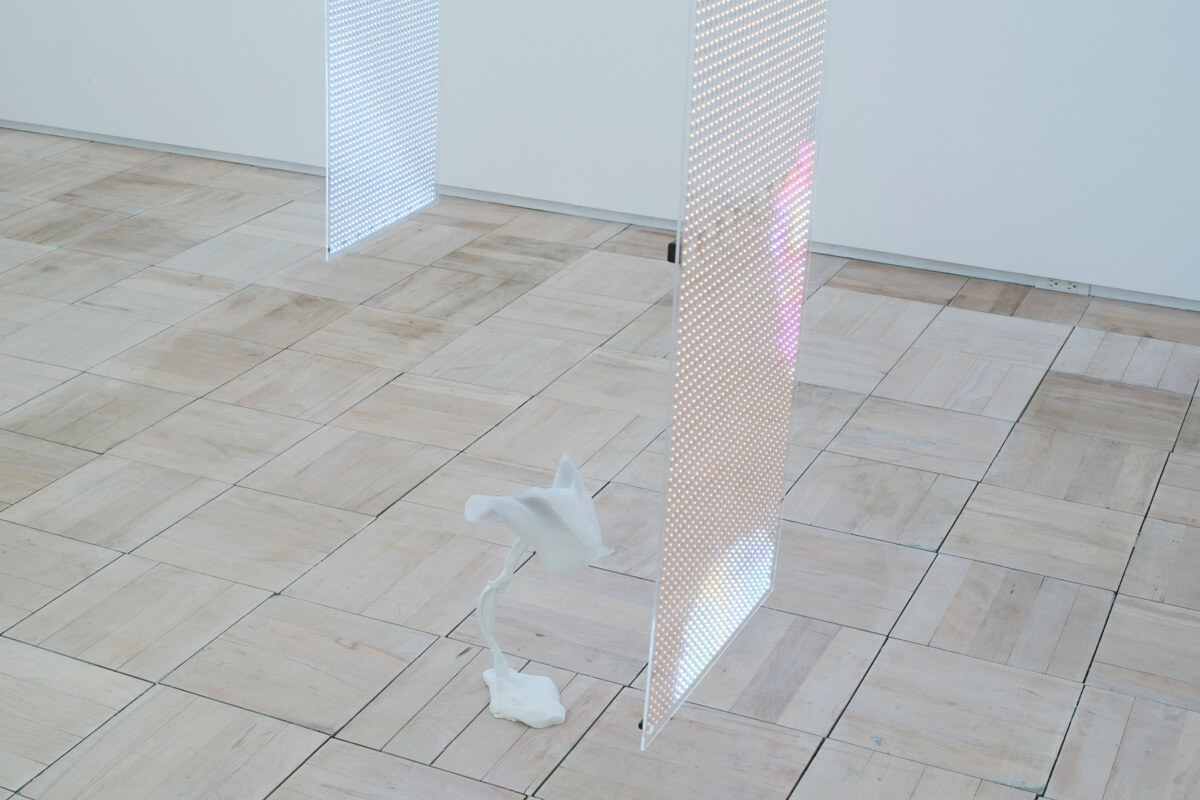

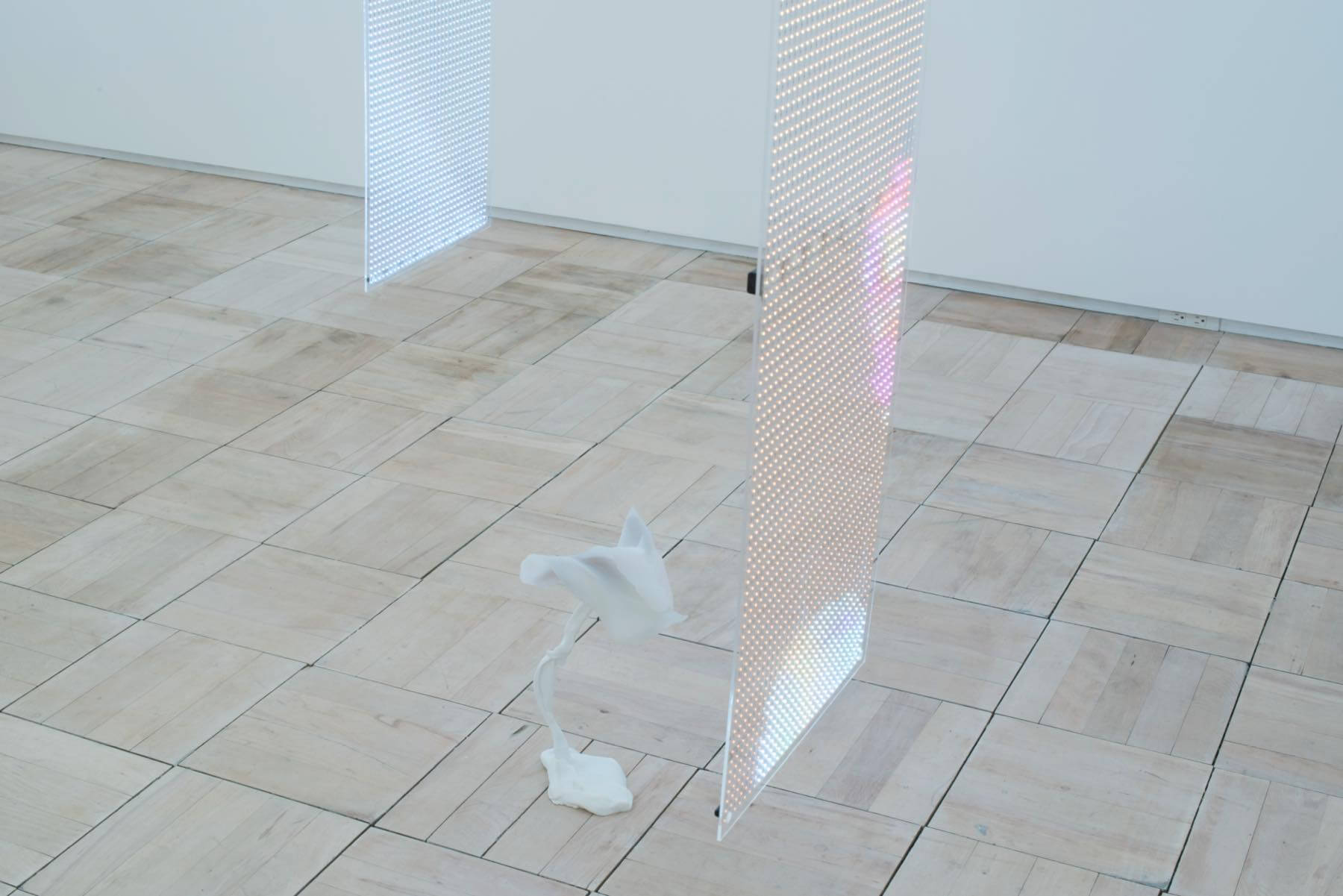

体液の中に浮かぶ器官、環境光を反射する有機的な壁。こうした感覚は展示室においても実現されている。VRは解像度の荒いLEDディスプレイで中継され、アルミニウムの椅子は蛍光灯の有色光を反射する。空中をたゆたうように造形された有機的な彫刻が、骨のようなアームによって壁や天井から吊られている。医療用のシリコンによって成形されたそれらの彫刻は、気温と紫外線に反応し色――光波が表面に反射する、その在りようを変える。こうした色彩が展示室を出た後に見る空のグラデーションに似ていることは決して偶然ではない。

VR空間、展示室。そしてそれらを作り出すイッタ ヨダの分娩室=制作論に足を踏みいれよう。反復してあらわれる有機的な形態は、全てふたりの協働の始点となったデジタル彫刻に操作を加えたものだ。例えばVR空間において、それは風景や環境の大きさに拡大されている。アルミニウムの椅子は、この形態と型と原型の関係を持っている。またシリコン彫刻の造形はデジタル彫刻を展示するために作られたホルダーであり、デザイナーが制作したアームによって、本体のない状態で展示されている。ひとつの彫刻は、拡大、型取り、複製、機能的な解釈を通して、生物が子孫を残すように、個という輪郭を超えて展開していく。

こうした方法は、地理的、社会的、民族的に異なる文化が急激に混じり合う現代の多文化社会を背景に、自分という個体を超えて彫刻を制作するために生み出されたものだという。そして彼らが現代的なメディアやテクノロジーを使いながらも、自分の実存を内向的に掘り下げ、精神性をまとった彫刻を作り上げるという表現主義的な側面を持つことを強調しよう*1。人間の内面の表出、それを他者と共有するという彼らの美学は、内側にあるものがむき出しになるという空間的な操作、それを作り出す制作論においても見ることができる。

しかしここに一抹の不安を書きつけておきたい。異なる背景を持つ異なるふたりの内的な感覚から作られた彫刻を、演算によってひとつに融合するという強引な操作が必要とされる現実こそが、他者理解が決定的に不可能な現代社会の臨界点をアイロニカルに示しているといえないだろうか。彼らの方法が多文化社会が抱える様々な軋轢に対する本質的な救済ではないことに彼ら自身も気づいているだろう*2。だからこそこの出口のないうっすらとした不安は、彼らの造形にいっそうメランコリックな美しさを与えている。

*1 彼らは彫刻家オーギュスト・ロダンやその弟子でもあったコンスタンティン・ブランクーシの作品を「内的な彫刻」と呼び、自身の実践をその延長線上に位置付けている。ここで彫刻と台の関係を扱ったブランクーシの名前を挙げていることは、デジタル彫刻のホルダーとしての有機的な形態をアームによって固定し展示するという異様な主従(逆転)関係について考える上でも参照項になるだろう。

*2 ヨダは社会的なアイデンティティーについて尋ねた筆者のメールに対して、以下のように返信した。「ロンドンに何年も住んでいても、そこまで意識することはなかったように思います。あまり意識し始めると、自分の個としての生存というか、アイデンティティーの崩壊とまではいかなくても、危機にさらされる危険性があるからなのかもしれません。例えば、自分のアイデンティティーの両義性に対応するために、精神分析療法セラピーに20年通ったという有名なアーティストの話も聞いたことがあります。つまり専門家に頼らずに、自分だけの力でアイデンティの両義性や矛盾に対応するのは、かなりの致命傷を伴うというか、ひとりの人間にとっては難しいところがあるのかもしれません」

The Internal Sculptures of Ittah Yoda –Virtual Reality, Sharing, and Anxiety

text by Riku IIOKA, translation by Kei Benger

Ittah Yoda is a Berlin-based artist duo by French-born Virgile Ittah, and Japan-born Kai Yoda. Being of different mixed backgrounds, the duo have mentioned of often encountering misunderstandings among one another even within everyday spoken communication. Their collaborative practice officially began since the production of their first digital sculpture together, which had been realized through combining two sculptures that each had respectively created on their computers.

The VR (Virtual Reality) works produced for their exhibition, body alights –a fragmented memory, consists of two stages. One is a space in which a pearl-colored sky extends above, while the other is conceived in a manner akin to footage capturing the insides of the human body. There is no spatial relationship, as it is not possible to move back and forth between the two works. Organic walls and objects reminiscent of internal organs can be seen drifting within the spaces. The viewers slowly float through these environments, while being invited to touch the various objects using a handheld controller. In a world where it is not quite possible to have a full grasp of perspective, sensations of size, depth, and distance become uncertain.

Internal organs float amidst bodily fluids, and organic walls reflect ambient light. Such sensations are also manifest within the exhibition room. The VR is relayed in pixelated resolution on LED displays, while the aluminum chairs reflect the colored lights of the fluorescent lamps. Organic sculptures, devised as if hovering in mid air, are suspended from the walls and ceiling by arms that look like bones. These sculptures molded from medical silicone react to the temperature and ultraviolet rays, as a result changing the way in which the colors (light waves) reflect off their surface. It is by no means a coincidence that these colors resemble the gradations in the sky that viewers encounter after exiting the exhibition room.

Let us discuss in depth the VR space and exhibition room, as well as the very delivery room = Ittah Yoda’s philosophy for production that is the basis for their creation. The organic forms that repeatedly emerge have all been conceived through further manipulating the digital sculptures that marked the start of their collaboration. In the VR spaces for example, such are expanded to the scale of landscapes and environments. The aluminum chairs serve to demonstrate this relationship between form, shape, and prototype. Furthermore, the forms of these silicone sculptures have been conceived as vessels in which to present the digital sculptures, and while absent of their main body, are respectively installed on specially designed arms. Likewise to living organisms that bear offspring to preserve their kind, a single sculpture develops beyond the boundaries of itself through means of expansion, shaping, duplication, and functional interpretation.

The artists describe these methods as being devised in order to produce sculptures that transcend the individual within the context of a multicultural contemporary society where geographical, social, and ethnically different cultures rapidly coalesce with one another. It is important to emphasize that despite appropriating contemporary media and technology, Ittah Yoda’s practice harbors an expressionist aspect of introspectively examining their own existence to produce sculptures that permeate with an air of spirituality*1. This aesthetic of unveiling and sharing the inner nature of human beings with others can also be observed in their spatial manipulations that attempt to expose what is inside, as well as the philosophies for production from which they are derived.

That being said however, one cannot help but mention that there is a slight sense of unease here. Could we indeed not consider this very reality that warrants the coercive manipulation of fusing together sculptures, conceived as a result of the inner sensitivities of two different individuals of different backgrounds, as ironically representing the critical point of contemporary society where it is decisively impossible to understand others? One anticipates the artists themselves are also aware that their methods of practice do not provide an essential relief against the various conflicts of multicultural society*2. It is for this reason that this hint of anxiety with seemingly no end instills a further air of melancholic beauty to the forms that they create.