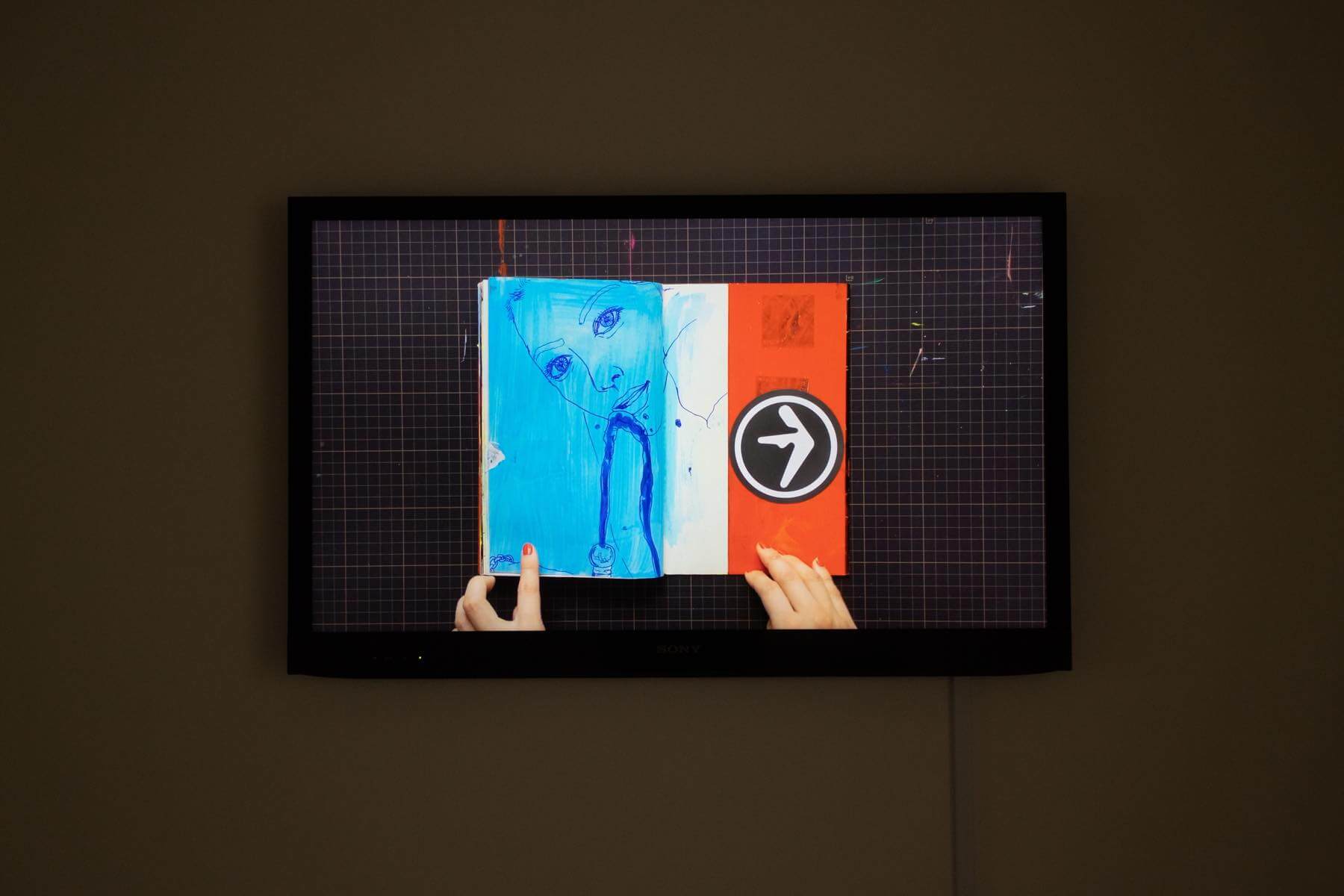

迫鉄平|Teppei SAKO|FLIM

迫 鉄平|Teppei SAKO | FLIM

2018年5月11日(金)—6月10日(日)

機材協力:キヤノン株式会社

迫鉄平は1988年大阪生まれ。京都精華大学大学院で版

//

低空飛行 — 迫鉄平のssnnaappsshhoott

写真は任意の被写体と任意の写し方でできている。が、被写体の文脈や物語(家族の物語、被災地の物語…)に反応し、エフェクト(構図、アングル、色、コントラスト…)に反応しているだけでは、写真自体を見ていることにはならない。そこで、写真自体に注意を絞り込むために、被写体やエフェクトに依存しない写真を考える。何ということもない日常雑景を、何ら特別の技巧もなくごく普通に撮る。スナップショットの問題はここから始まる。それは、被写体と技法のどちらにも依存せず、両者のバランスのみにおいて成立する写真ということになるだろう。

このバランスを取るのは、多くの場合には、写真家であるから、スナップ写真を見るとき、われわれは撮影された光景の手前にいたはずの写真家を見ようとする。そのとき写真を「見る」とは、自分の外に出て、写真家に—その視点のみならず、視角や距離感を通じて身体ごと— 重なることに他ならない。ところが、じつは優れた写真家—その写真を最初に見る人— も同じことを言う。「写真はいつも戸外にある。それは自分の外へ出る方法だ。Photography is always out there; it’s a way to get out of yourself.」(ウィノグランド)自分の写真を「見る」とは、自分の外に出て「〜〜」に重なることだ、と。「〜〜」には当然、写真家その人とは違う何かが入る。つまりスナップ写真を見るとき、われわれは被写体でもエフェクトでも写真家でもなく、写真家自身とは違う何か、写真家の非同一性non-identityに出会う。作家が作家自身の外へ出た、そのズレに重なるのである。

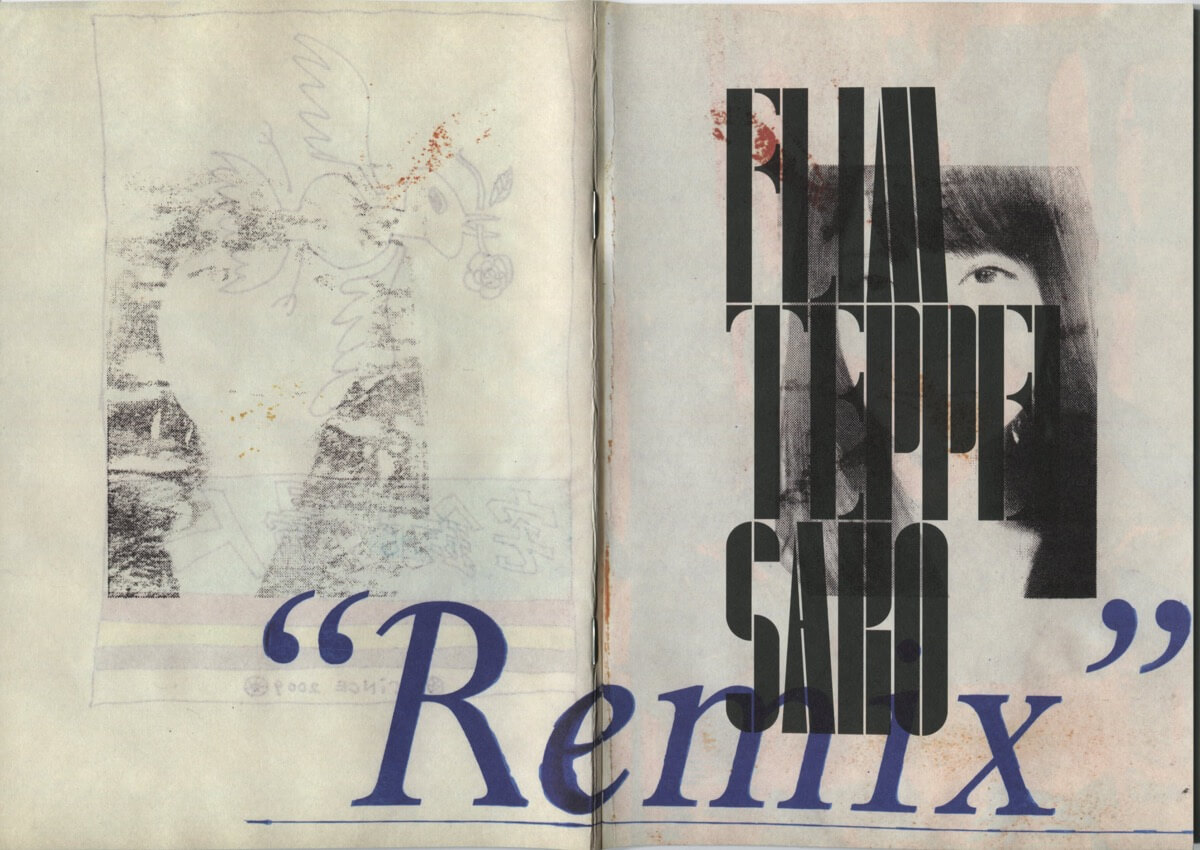

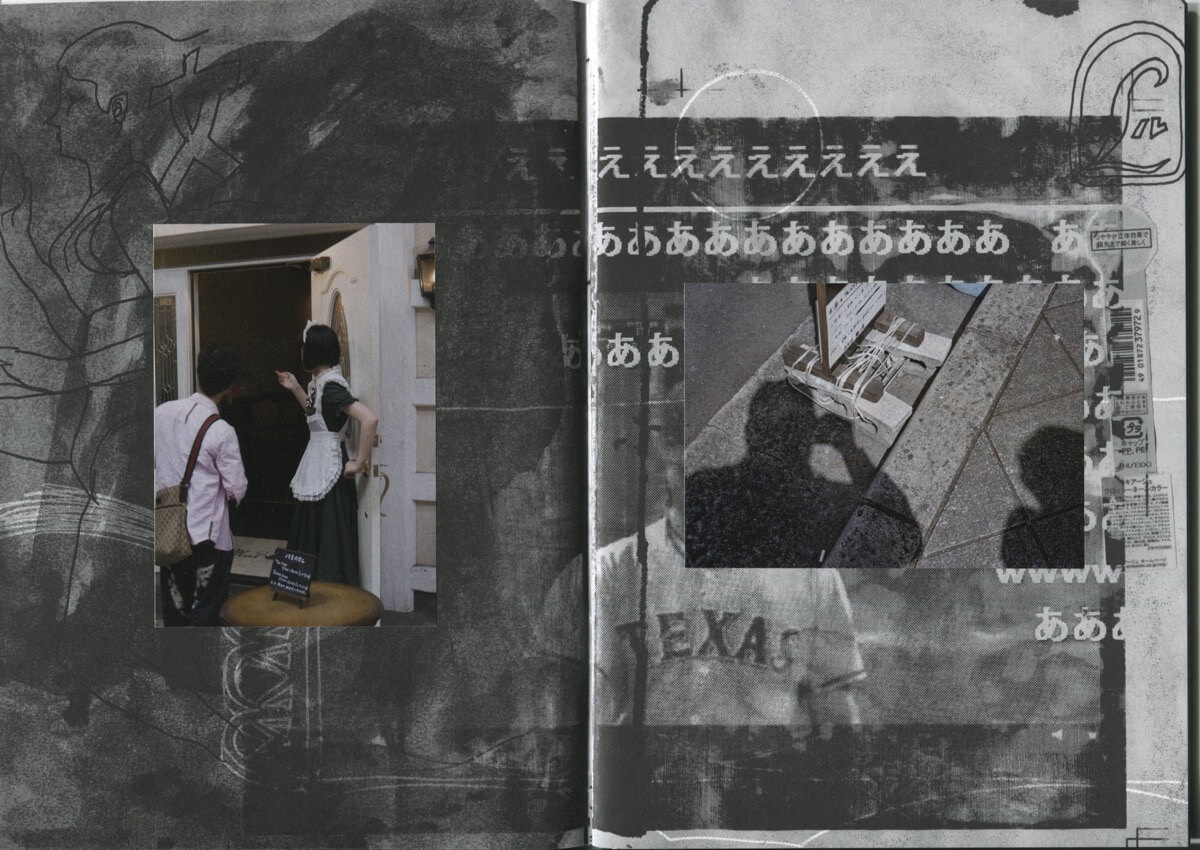

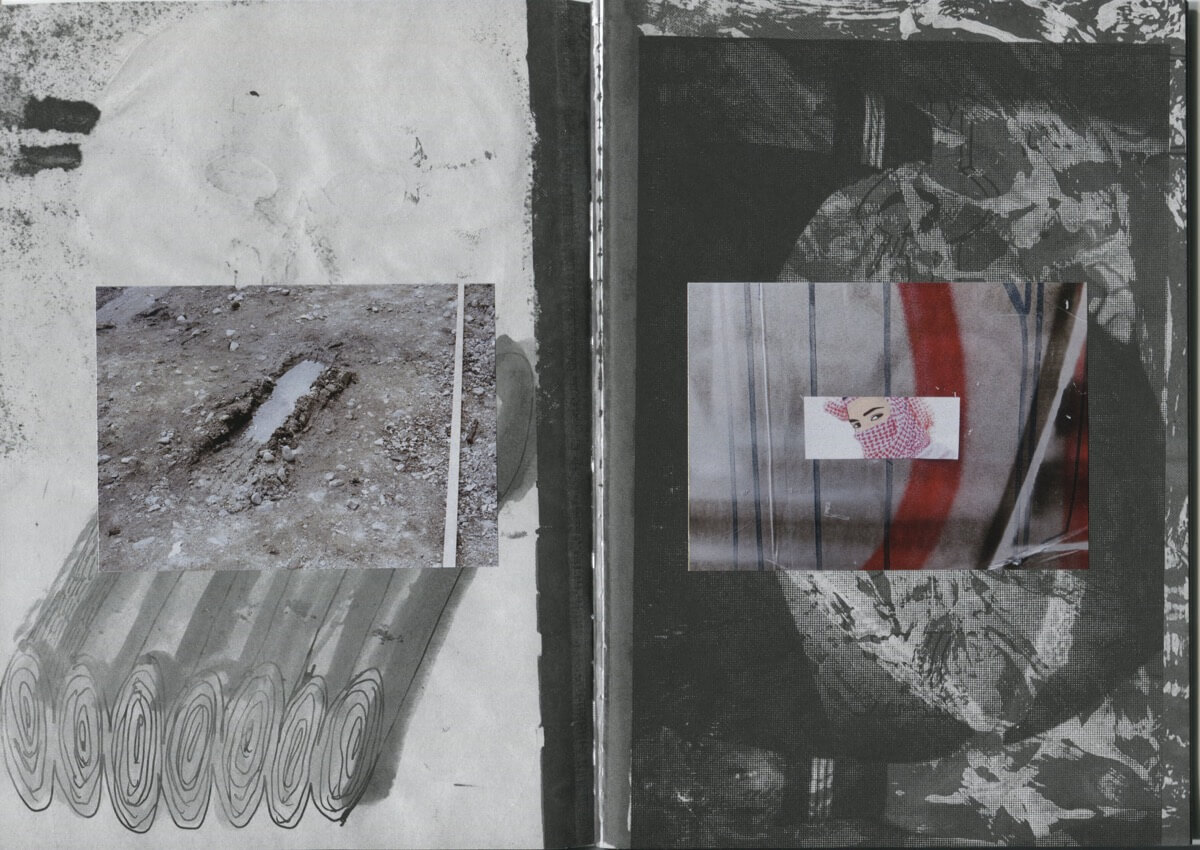

かつて、スナップショットは、日常に潜在するリアルな真実を暴露するものであった。しかし、21世紀のスナップショットは、むしろそこに含まれる非同一性、遅延、ズレを主題とするだろう。タシタ・ディーンのアーティストブック『Floh』(2001)はまさにその嚆矢であった。「Floh」はドイツ語で「蚤」、その名の通り、蚤の市で集められたスナップショットが素材となっている。さらに動詞「fliehen」の過去形でもあるから「逃げた」「逃げ去った」という意味が重ねられている。つまりアンリ・カルティエ=ブレッソンの『逃げ去るイメージImages à la sauvette』に対して、「決定的瞬間」をすり抜け「逃げてしまったイメージ」群である。ディーンは、世界がそのシュールリアルな真姿を開示する瞬間を、逃してしまった無名の写真群のなかに、写真の本質を据えたわけである。

迫鉄平もまた、スナップショットを「点」(空間時間の点;視点、瞬間)の概念から解放しようとする。ただしファウンド・フォトという手段ではなく、「決定的瞬間」が含まれるはずの一定時間を動画撮影するという、映像と写真の中間を行く方法としての「引き延ばされたスナップショット」によって。それは、「逃げ去る」でも「逃げ去った」でもなく、「逃げ去らない」イメージである。が、この曖昧に引き延ばされた時間の幅のせいで、およそ点的な鋭い感動 —不意撃ちや開示など、世俗的崇高の様々な様態— のすべては失墜してしまう。世界と自己はついに出会い損なうかのようだが、それこそ迫にとっての、写真的コミュニケーションである。絶頂と深淵に眩暈を覚えるのではなく、絶頂も深淵もない平板さでもなく、暴露とは無縁の「あるがまま」の日常の起伏が、迫の絶妙な編集(それはZINEやアーティストブックにも顕著である)によって数珠つなぎに繰り広げられる。我々は地上すれすれの低空飛行ながら決して墜落することなく、とりあえず次の場面、また次の場面へ、そして終わりとも言えない最後の場面へと導かれてしまうのである。この奇妙な浮力と引力は、一つには背景につねに流れている撮影現場の自然な音響の力である。さらには、写真に対する因習的な欲望、すなわち写真のどこかで決定的瞬間と遭遇し、プンクトゥムに貫かれたいという欲望に由来するだろう。迫作品はその欲望を肯定も否定もしない。ただ、スナップショットの瞬間を、ほんの少し引き延ばすために利用するのだ。

清水 穣

/////

revier bu Takumi FUKUO

https://bijutsutecho.com/magazine/review/16887

intervier by MIJUTU TECHO

https://bijutsutecho.com/magazine/interview/16285